Notiz

Einleitung:

Wovon soll die Rede sein?

1. Präsentation

Oder: Etwas über sich und seine

Lebensform mitteilen

: Zeichen, Lebensform, Ich

-

–[081:38] sie enthält die christliche Vorstellung von der Verantwortung des Subjektes für seine eigenen Handlungen;

-

–[081:39] sie enthält die antike (platonische) Frage nach dem Wesen der rechten Verhältnisse und also die Aufforderung zur Erkenntnis dessen, was wahr ist; und

-

–[081:40] sie enthält die mythologische Annahme kosmischer Grundverhältnisse, an denen Verantwortung und Wahrheit sich bemessen.

-

1.[081:55] Ein notwendiges, nicht hintergehbares Element allen Erziehungsgeschehens ist die Tatsache, daß wir, die Erwachsenen, die Gestalt unseres eigenen Lebens den Kindern gegenüber präsentieren. In bestimmter Ordnung oder Struktur – nämlich der unseres eigenen kulturellen Daseins – wird im Kinde etwas für die Menschwerdung Fundamentales hervorgebracht: die Kultur, die an die Stelle der instinktgesteuerten Wahrnehmungsweisen des Tieres tritt.

-

2.[081:56] Das gelingt jedoch nur durch die Sprache, bzw. durch strukturierte Handlungen, in denen von den Erwachsenen einerseits»jene Sache(n) von ihnen bezeichnet«werden, andererseits aber auch solche Bezeichnungen»in allerlei Sätzen an ihrer bestimmten Stelle«vom Kinde immer wieder gehört werden. Das heißt: Die Ordnung, die Struktur der durch»Hinweisung«hervorgebrachten Aufmerksamkeitsrichtung des Kindes wird in den Sätzen der Sprache präsentiert. Und daß diese Präsentation in Sätzen erscheint, heißt, daß sie eine Deutung ist.

-

3.[081:57] Als eine Deutung könnte sie prinzipiell auch je anders ausfallen. In der Form, in welcher die Sätze, die das Kind |A B 33|hört, erscheinen, präsentieren diese allemal eine bestimmte historische Lebensform. Solche historischen Lebensformen aber geben sich – dadurch, daß sie als Sätze präsentiert werden – als Willensrichtung zu erkennen:»Als mein Mund an diese Bezeichnungen sich gewöhnt hatte, begann ich mein Willensleben durch sie auszudrücken.«Die Sätze, dadurch daß sie nicht nur die Ordnung der wahrgenommenen Welt, sondern zugleich willentlich bestimmte Lebensformen repräsentieren, sind also auch die Bedingung dafür, daß das Kind einen eigenen Willen ausdrücken kann.

Der Indianer : gebremste Wirklichkeit

-

(1)[081:66] Die»Wirklichkeit«des Erwachsenen ist – in welcher Kultur auch immer – ein ausdifferenziertes System von Gegenständen, Handlungen und Symbolen, das, unvermittelt dem Kinde dargeboten, es zunächst verwirren und dann, mangels irgendeiner Orientierungsmarke, zur zufälligen Imitation irgendwelcher in der Wahrnehmung des Kindes besonders hervortretender Vorgänge, Vorbilder, Verrichtungen, Empfindungen, Vorstellungen usw. veranlassen würde. Nimmt man die modische, hier aber vielleicht der Einfachheit halber vorübergehend erlaubte Unterscheidung von»Anpassung und Widerstand«, dann könnte man sagen: derartig aufwachsende Kinder würden sich»angepaßt«entwickeln, und zwar an die je situativen Kontexte, an das, was ihnen ihr eigener Lust-Unlust-Haushalt, ihre»Bedürfnisse«ihnen gebieten. Der»Tragsack«(die Metapher für jenen pädagogischen Filter) schützt sie vor dieser»Anpassungs«-Nötigung und ermöglicht, das (augustinische)»Ich«allererst zu bilden.

-

(2)[081:67] Der»Filter«hält nicht nur Verwirrendes zurück; er läßt auch Strukturierendes durch. Im vorliegenden Fall beispielsweise erreicht das Kind die Information»Trauer«, und zwar nicht nur dadurch, daß sich dem Kind die Gemütsbewegung der Mutter mitteilt, sondern auch dadurch, daß sich mit der Gemütsbewegung kulturelle Handlungen verbinden. Außer|A B 36|dem vermittelt der Tragsack selbst schon ein wesentliches Element kultureller Struktur: er repräsentiert ein Schema für Körperlichkeit, für den Ausgleich zwischen Nähe und Distanz, zwischen Teilhabe und Für-sich-Sein. Der Kinderwagen beispielsweise repräsentiert ein anderes Schema.

Was Bilder sagen können: Die Entstehung einer pädagogischen Barriere

-

–[081:86] Gott ist überall.»Was ist dieser Herrgott anderes, denn Erde, Wasser und Luft?«(Ginzburg 1979, S. 104)

-

–[081:87]und»Er glaubte, daß die ganze Welt Gott sei«»daß den Nächsten zu lieben wichtiger sei, als Gott zu lieben«(ebd.)

-

–[081:88] Er glaubte,.»daß wir Menschen alle einen Geist Gottes haben, der guten Muts ist, wenn wir Gutes tun, und der Geist ist mißvergnügt, wenn wir Böses tun«(S. 107)

-

–[081:89] Die Einrichtungen der Kirche, ihre Gesetze, Vorschriften, Sakramente usw. nennt er, und über das Patriziat der Stadt Venedig – er hat dort auf den Plätzen gelegentlich Guitarre gespielt – sagt er:»Kaufmannswaren«(S. 44).»Mich dünkt, daß diese venezianischen Herren Diebe in jener Stadt halten, dieweil wenn einer etwas einkaufen geht und man fragt:(S. 43)›Wieviel willst Du für diese Ware?‹sagen sie:›Einen Dukaten‹und ist doch nur drei Heller wert und wollen so ihr Beut machen«

-

–[081:90] Er glaubte, daß eine neue, andere, bessere Welt möglich sei, aber er konnte sie sich nicht als Entwicklung, sondern nur als Gegenbild vorstellen, als»Schlaraffenland«.

-

–[081:94] den Menschen als Teil des Kosmos zu denken und deshalb die Kinder von Anfang an, nach Maßgabe ihrer Kräfte, an der Auseinandersetzung des Menschen mit den materiellen Bedingungen seines Lebens zu beteiligen und

-

–[081:95] diese Auseinandersetzung dadurch für Kinder erträglich zu machen, daß sie durch die erwachsene Person und ihre Auslegung der Welt vermittelt wird. Warum sonst könnte die größte Sorge sich auf das Schicksal seiner»Kindlein«richten?

2. Repräsentation

Oder: Auswählen, was

vermittelt werden soll

und : Das pädagogische Spiegelkabinett

-

1.[081:103] Wenn so etwas wie Gleichheit unter den Menschen sinnvoll angestrebt werden soll, dann muß jedes Kind das»Ganze«lernen, auch wenn es nur, am Ort seines Aufwachsens, einen kleinen Teil des gesellschaftlichen Lebens wirklich zu Gesicht bekommt.

-

2.[081:104] Die Vielfalt dessen, was die Gesamtheit der Tatsachen neuzeitlicher Lebensformen ausmacht, ist so verwirrend groß, daß von Anfang an dem Kinde dies in der rechten Ordnung präsentiert werden müsse.

-

1.[081:108] Gott

-

2.[081:109] Die Welt

-

3.[081:110] Der Himmel

-

4.[081:111] Die Elemente

-

5.[081:112] Die Erde

-

6.[081:113] Die Pflanzen

-

7.[081:114] Die Tiere

-

8.[081:115] Der Mensch

-

9.[081:116] Die primären Berufe

- |A B 55|

-

10.[081:117] Das Haus, woraus und wie es gemacht ist

-

11.[081:118] Das Inwendige des Hauses

-

12.[081:119] Verkehr

-

13.[081:120] Intellektueller Verkehr

-

14.[081:121] Die Lehren

-

15.[081:122] Die Sozialformen

-

16.[081:123] Die Stadt

-

17.[081:124] Das Spiel

-

18.[081:125] Die Politik

-

19.[081:126] Die Religion

-

20.[081:127] Das Jüngste Gericht

-

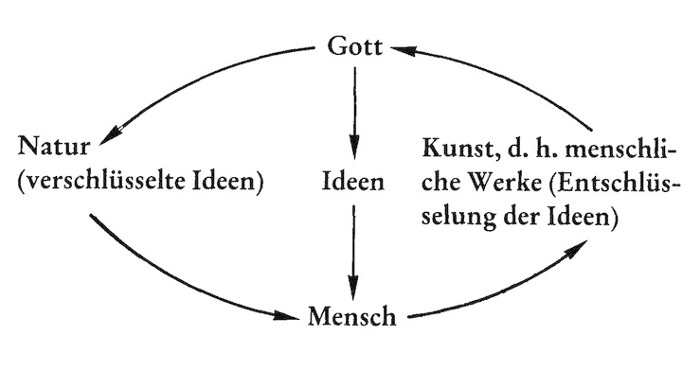

1.[081:129] Das Wort»orbis«im Titel bedeutet nicht einfach»Welt«(wie es in der Übersetzung heißt), sondern»Weltkreis«; und das bedeutet hier soviel wie ein kreisförmig gedachter Sinnzusammenhang. Sucht man die einfachste Gliederung, die dem»Orbis pictus«zugrunde liegt, findet man das in der folgenden Skizze dargestellte Modell. Die pädagogische Maxime, die daraus folgt, könnte man so formulieren: Kinder werden nur dann auf eine zuverlässige Weise in den Sinnzusammenhang des gesellschaftlichen Lebens eingeführt, wenn die gelebten Lebensformen diesen Kreis repräsentieren.

-

2.[081:130] Es wird nichts Einzelnes als Einzelheit dargestellt, sondern jedes Einzelding, jede einzelne Handlung in ihrem Zusammenhang mit anderen Dingen und Handlungen (Abb. 7–9). Darin steckt eine kritische Absicht: Zu jener Zeit nämlich wurde es Mode, die Sachverhalte der Welt enzyklopädisch darzustellen; dabei deuteten sich – besonders unter dem Eindruck der beginnenden naturwissenschaftlichen Einstellung – zwei Darstellungsprinzipien an: die Zuordnung von Wort und Einzelding, und die Anordnung der Darstellung nach dem Alphabet (das Prinzip unserer heutigen Lexika). beobachtete diese Entwicklung mit Sorge und hat deshalb, obschon früh geplant, mit der Ausführung des»Orbis pictus«lange gezögert. Ihm schien eine derartige Zerlegung der Weltdinge problematisch, besonders wenn es sich um Erziehung und Bildung handelt. Er mußte also einen Weg suchen, der zwischen einer beliebigen Zerstückelung der Welt in unzusammenhängende Einzeltatsachen und einem kosmischen Epos, von Kindern nicht mehr lesbar, lag (übri|A B 58|gens hatte , 100 Jahre früher, bereits ähnliche Probleme). Das Prinzip, an dem er sich dabei orientierte, kann man so formulieren: Jeder einzelne Sachverhalt muß dem Kinde gegenüber so zur Darstellung kommen, daß das Einzelne in seiner Beziehung zum Ganzen deutlich wird, daß mithin seine Lebensbedeutung einsehbar wird.

-

3.[081:131] In der zitierten Einleitung des Buches hieß es:»Wahr wird sie (eine pädagogische. Was heißt»Kunst-Lehre«) seyn, wann nichts als was zum Leben nützlich ist, gelehret und gelernet wird«»nützlich«? Man kann dieses Wort von der geschichtlich späteren oder von der früheren Zeit her lesen. Von der späteren her liest es sich so:»Nützlich«ist der Bürger, der, in seinem Stand, den gesellschaftlichen Reichtum mehrt, der Nutzen bringt im Sinne von Profit und allgemeinem materiellen Wohlstand;»nützlich«sind deshalb solche Kenntnisse, Vorstellungen und Fertigkeiten, die diesem Zweck dienlich sind. Von der geschichtlich früheren Zeit her liest es sich so:»Nützlich«ist das, was dem Menschen frommt, d. h., was es ihm ermöglicht, ein Gott und den Mitmenschen wohlgefälliges Leben zu führen; das ist ein sittlich zuverlässiges, den Mitmenschen gegenüber liebevolles und den Naturdingen gegenüber ehrfürchtiges Handeln; rechtes Handeln, rechte Praxis also. Ich denke, man muß nach dieser zweiten Lesart interpretieren. Dann lautet das darin enthaltene Prinzip: Jeder Sachverhalt und jede Vorstellung muß so repräsentiert werden, daß ihr Ort im Zusammenhang menschlicher Praxis deutlich wird.

-

4.[081:132]Aber warum ein Bilderbuch? In jenen Jahrzehnten kursierte in Europa nicht nur die Philosophie , die den Grund der Gewißheit des Wissens von dem Nachvollzug der aus Gott fließenden Ideen in den Akt des menschlichen Denkens verlegte, sondern auch die Meinung des englischen Philosophen , der behauptete, nichts sei im Verstande des Menschen, das nicht zuvor in seinen Sinnen gewesen sei. hatte in den Niederlanden persönlich aufgesucht zum Zwecke ausführlicher Disputationen und hatte die Schriften gründlich studiert. Behauptung scheint nun für ein pädagogi|A B 59|sches Unternehmen wie den»Orbis pictus«eine gute Rechtfertigung zu geben. Trotzdem zögert . Warum? Es ist der gleiche Grund, der veranlaßt hat, es nicht – im Zusammenhang des Spracherwerbs – bei der Zuordnung von Wörtern und Sinneswahrnehmungen bewenden zu lassen, und der veranlaßt hat, dieses augustinische Problem aufzugreifen: Damit etwas, das in die Sinne kommt, überhaupt als bedeutsam wahrgenommen wird, muß zuvor oder mindestens zusammen mit der Sinneswahrnehmung irgend etwas anderes geschehen. Damit wehrt sich nach zwei Seiten hin: gegen die Position , nach der die Sinneswahrnehmung das erste ist, und gegen die Traditionalisten, vor allem in den Schulen jener Zeit, denen der Bildungsprozeß des Kindes nichts als eine Ansammlung von abstrakten Vorstellungen ist, nur durch Sprache vermittelt,»Buchwissen«, wie es damals hieß. Da nun für – er war ja kein Hinterwäldler – beides im Recht und unverzichtbar war – die Abbildung der Welt in den Sinnen des Menschen und die Ordnung dieser Abbildungen nach Maßgabe der rechten Ideen –, bekommt das Bild für ihn eine hervorragende didaktische Funktion. Es vermittelt nämlich zwischen der direkten sinnlichen Wahrnehmung und der Ordnung, in der diese Wahrnehmung erst ihre Bedeutung erhält; das Bild kann nämlich, auf die rechte Weise gemacht, gleichsam nach zwei Seiten hin zeigen. Nur auf diese Weise könne, so meint , die abstrakte scholastische Manier des damals üblichen Unterrichts, in der die Kinder nur mit»Martern«zum Lernen gebracht werden können, überwunden, wie auch dem neu aufkommenden Empirismus, dem sich alles in Sinnesdaten auflöst, begegnet werden. Der zu lernende»Gegenstand«ist deshalb weder nur Sinnesdatum noch reine Idee, sondern beides:|A B 60|Die Sinnen … suchen allemahl ihren Gegenstand / und wann sie denselben nie haben / werden sie abgenützet / und kehren sich / an sich selber Verdruß habend / bald da – bald dorthin; wann aber selbiger vorhanden ist / werden sie erfrölicht und gleichsam lebendig / und lassen sich / bis sie die Sache recht ergriffen haben / gerne daran hefften.Das Prinzip, welches sich daraus ergibt, ist dieses: Die Vielfalt der möglichen Sinneseindrücke und die Tatsache, daß ein angemessenes Bewußtsein von der rechten, menschenwürdigen Ordnung verloren zu gehen droht, zumal aber die Notwendigkeit, daß Kinder mit Freude lernen, machen eine Bebilderung der pädagogischen Beziehung nötig, in der Sinneswahrnehmungen und Ideen miteinander verknüpft werden.

Zwischenresümée

-

–[081:155] Am Beispiel des Textes von habe ich erläutert, daß ein elementarer Akt pädagogischer Präsentation die Gesten des»Zeigens«sind, sei es in Worten, sei es mit den Mitteln der Körpersprache; daß diesen Gesten des Zeigens eine sinnhafte Ordnung zugrunde liegt, daß sie ein strukturiertes»Zeigen«sind; daß die Struktur dieses Zeigens in den Lebensformen verankert ist; und daß die Aneignung dieser Struktur auf seiten des Kindes nicht passiv oder nur rezeptiv erfolgt, sondern unter Beteiligung des tätigen»Ich«.

-

–[081:156] Die Interpretation zweier Szenen aus der Autobiographie des Indianers sollte veranschaulichen, daß die Präsentation von Lebensformen nicht nur eine immer schon strukturierte Darstellung von Objekten, Tätigkeiten und Orientierungen ist, sondern auf das Fassungsvermögen des Kindes bemessene Vermittlungen,»Bremsen«oder»Filter«enthält. Ich vermute, daß dies eine pädagogische»Universalie«ist, die zu jeder funktionierenden Kultur gehört.

-

–[081:157] Diese Vermittlungen können in der Lebenseinstellung des Erwachsenen aufgehoben sein, sie können aber auch institutionalisierte Formen annehmen. Am Beispiel der historischen Bildreihe zum Verhältnis von Kind und Arbeit habe ich die Entstehung derartiger Institutionalisierung erläutert: im 15. Jahrhundert beginnt ein Prozeß des»Auseinanderrückens«von Kind und Erwachsenenwelt; es entsteht eine eigentümliche»pädagogische Sphäre«, in der das Problem zu lösen ist, |A B 69|auf welche Weise Erfahrungen repräsentiert werden können.

-

–[081:158] Das damit praktisch und theoretisch zu bewältigende Repräsentationsproblem hat von nun an zwei Seiten: die Frage nach der rechten Lebensform und die Frage nach der richtigen Repräsentation dieser Lebensform in den pädagogisch-didaktischen Arsenalen. Das ist nicht nur ein separat pädagogisches Problem, sondern zugleich ein Problem des gesamten kulturellen Habitus, wie ich an und»«zu zeigen versuchte.

: Die Konstruktion des pädagogischen Feldes

-

–[081:182] Aus der Einsicht in das Nachlassen der repräsentierenden pädagogischen Kraft der Lebensformen entsteht die Idee einer pädagogisch zurechtgerückten Repräsentation der Welt ();

-

–[081:183] aus der Erfahrung zerrütteter Lebensverhältnisse entsteht die Idee einer für Kinder, ihre sittliche Belebung und Bildung, zuträglichen Form gemeinsamen Lebens ();

-

–[081:184] aus der Unerbittlichkeit philosophischer Vernunftansprüche entsteht ein totalitäres Erziehungskonzept, das

-

–[081:185] der offen barbarischen Form pädagogischer Zurichtung Gründe liefern kann.

3. Bildsamkeit

Oder: Vertrauen, daß Kinder

lernen wollen

Die Aporie der Bildung: Der Fall

-

–[081:207] Das Kind des Menschen kommt zwar, wie alle Säugetiere, mit einer genetischen Ausstattung auf die Welt, ist aber wesentlich länger pflege- und schutzbedürftig.

-

–[081:208] Diese Lücke zwischen physiologischem Repertoire und physischer Überlebensfähigkeit muß kompensiert werden.

-

–[081:209] Dem Organmangel entspricht eine sonst in der Tierwelt ungewöhnliche Plastizität, d. h. Lern- und Erfahrungsfähigkeit.

-

–[081:210] Die Kompensation geschieht gattungsgeschichtlich durch»Kultur«und individualgeschichtlich durch Erziehung und Bildung.

-

–[081:211] Die Plastizität hat das Kind als organische Disposition. Seine Bildsamkeit ist dagegen nur beschreibbar als Reaktion auf die Herausforderung durch die Kultur. Sie wird»aktuell«im Bezug auf die Ordnung der Welt, in der es heranwächst.

-

–[081:212] Insofern wird Bildsamkeit»gestiftet«. Das Kind hat nicht»von Natur aus«eine Begabung, sondern wird»begabt«.

-

–[081:213] In diesem Prozeß spielt die Sprache eine entscheidende Rolle, weil erst in ihr Intersubjektivität und damit Teilnah|A B 84|memöglichkeit an menschlichen Gemeinschaften hergestellt wird.

|

Kaspar fängt ein wenig zu sprechen an:

Weil. Oft. Mich. Nie. Wenigstens. Hinein. Los. Mir. Nichts. Obwohl. Wie. |

(Die Einsager:)

Sie füttern ihn weiter mit enervierenden Wörtern: Denn ein Schrank, auf dem du sitzst, ist ein Stuhl, oder? Oder ein Stuhl, auf dem du sitzst, ist ein Schrank, wenn er auf dem Platz des Schranks steht, oder? Oder ein Tisch, der auf dem Platz des Schranks steht, ist ein Stuhl, wenn du darauf sitzst, oder? Oder ein Stuhl, auf dem du sitzst, ist ein Schrank, sobald er mit einem Schlüssel zu öffnen ist und Kleider darin hängen, auch wenn er auf dem Platz des Tisches steht und du mit ihm den Boden reinfegen kannst; oder? |

Das Unsagbare machbar machen

-

–[081:253] wir können die Bildsamkeit eines Kindes im Intelligenztest messen;

-

–[081:254] wir wissen, daß Begabungen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – keine Naturtatsachen sind, sondern Resultate kultureller Milieus;

-

–[081:255] wir wissen, daß solche kulturellen Milieus Produkte der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sind;

-

–[081:256] wir wissen, daß die Bildsamkeit eines Kindes durch die Interaktionsformen, denen es ausgesetzt ist, zugeschüttet oder angeregt werden kann;

-

–[081:257] wir wissen, daß das, was das Kind in seinen ersten Lebensjahren erfährt, folgenreich für seine Bildsamkeit ist, für manche ihr Leben lang; usw.

Das Gleichheitspostulat

-

1.[081:278] Die Geist-Seele galt als allen Menschen gleich gegeben. Jeder konnte sie in sich entdecken und zur Ausbildung |A B 105|bringen. Körperliche Differenzen, beispielsweise durch das Temperament, durch Bedingungen der Herkunft und (wie wir heute sagen würden) der Sozialisation spielten eine untergeordnete Rolle. Sie tangierten im Prinzip – so glaubte man – nicht die Bildungsfähigkeit des Menschen. Tauchten dennoch Unterschiede auf, dann wurden sie als Unterschiede des Wollens und der Zucht gedeutet.

-

2.[081:279] Damit hängt der zweite Sachverhalt zusammen: Da prinzipiell angenommen wurde, daß es keine Bildungsunfähigkeit, sondern nur Bildungsunwilligkeit gebe, kam alles darauf an, einerseits den Willen zu stärken und in der richtigen Bahn zu halten, andererseits der Geist-Seele die richtige»Nahrung«zu geben; drückte das so aus, daß die von außen kommenden»guten Gedanken«hineingelassen werden, die»schlechten«aber ferngehalten werden müßten. Da nun Kinder noch nicht über die Mittel verfügen, sich selbst in diese geistige Zucht zu bringen, mußte das von den Erwachsenen besorgt werden, und zwar ist Zwang dafür schlechterdings unentbehrlich. Das ABC und die Rute gehören also zusammen; der Gebrauch der Rute war sogar sittlich geboten, weil er als eine notwendige Bedingung des Bildunsprozesses galt.

-

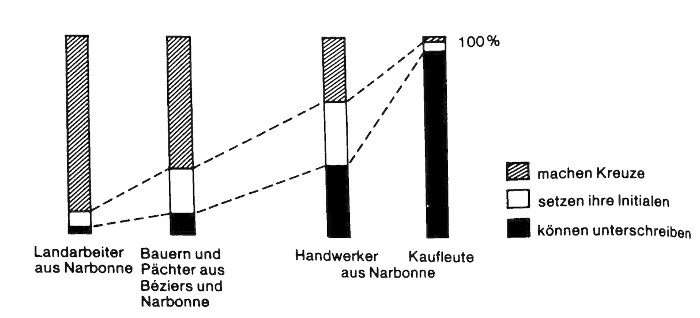

3.[081:280] Diese beiden Sachverhalte oder Grundüberzeugungen konnten sich relativ unangefochten halten, solange nur ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt auf Schulen ging oder irgendeine andere Form formeller Erziehung und Bildung in Anspruch nahm. Für diesen Teil der Bevölkerung können wir unterstellen, daß er eine starke Bildungswilligkeit ausgebildet hatte, die sich auch den Kindern mitteilte und es erlaubte, einerseits die körperliche Gewalt zu ertragen und andererseits an jener Vorstellung festzuhalten, nach der es keine gravierenden Unterschiede in der Bildungsfähigkeit gab. Zudem spielte die ständische Vorstellung eine Rolle, nach der es überflüssig war, von jedermann zu erwarten, daß er sich auf den Weg formeller Bildung begab. In Frankreich beispielsweise war die Zahl der Analphabeten in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sehr unterschiedlich. (Abb. 16). Dabei muß man wissen, daß Handwerker, Kaufleute und städtisch-administrative Berufe zusammen nur allerhöchstens 10 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten.

die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren

oder

Sichere und vorzügliche Art und Weise, in allen Gemeinden, Städten und Dörfern eines jeden christli|A B 108|chen Landes Schulen zu errichten, in denen die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts ohne jede Ausnahme

rasch, angenehm und gründlich

in den Wissenschaften gebildet, zu guten Sitten geführt, mit Frömmigkeit erfüllt und auf diese Weise in den Jugendjahren zu allem, was für dieses und das künftige Leben nötig ist, angeleitet werden kann; worin von allem, wozu wir raten

die Grundlage in der Natur der Sache selbst gezeigt,

die Wahrheit durch Vergleichsbeispiele aus den mechanischen Künsten dargetan,

die Reihenfolge nach Jahren, Monaten, Tagen und Stunden festgelegt und schließlich

der Weg gewiesen wird, auf dem sich alles leicht und mit Sicherheit erreichen läßt.

Erstes und letztes Ziel unsrer Didaktik soll es sein,

die Unterrichtsweise aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen; in den Schulen weniger Lärm, Überdruß und unnütze Mühe herrsche, in der Christenheit weniger Finsternis, Verwirrung und Streit, dafür mehr Licht, Ordnung, Friede und Ruhe.«

4. Selbsttätigkeit

Oder: Sich Aufgaben stellen,

Probleme lösen

Reden

Rechnen

Didier: Warte mal. Hmm, einen, zwei, drei, vier. Vier.

– Und ich?

– (er zählt) Fünf.

– Haben alle Leute gleich viel Finger?

– Ja.

– Und Rémy, wieviel Finger hat der ?

– Fünf.

– Und du, Didier?

– Das hab’ ich dir doch schon gesagt.

– Wieviel denn?

– O je, o je, vier.

– Aber ich, ich habe fünf?

– Ja, also ich habe doch immer weniger.«

Malen

-

1.[081:337] Die Pädagogen in diesem Fall gehen offenbar davon aus, daß Malen und Reden, jedes für sich, Tätigkeiten sind, die man ernst nehmen muß. Nimmt man sie aber ernst, dann sind sie, in ein und derselben Situation, unvereinbar. Daraus folgen Regeln als Möglichkeitsbedingung für ernsthaft-produktive Tätigkeit. Diese Regeln werden nun nicht autoritär, durch äußeren Zwang durchgesetzt, sondern autoritativ, d. h. durch das Demonstrieren ihrer Wahrheit. Der Junge zögert zunächst, weil er die Wahrheit der Regel noch nicht kennt. Also muß er dem Erwachsenen glauben. Er kann ihm aber nur glauben, wenn er schon Erfahrungen mit dem Erwachsenen hat, derart, daß er sicher ist, sich darauf verlassen zu dürfen, daß der Erwachsene die Regel nicht aus Laune oder Bequemlichkeit oder bloßer Konvention vorschlägt, sondern aus Einsicht. Der Erwachsene würde seine Autorität selbst zerstören, wenn er die Wahrheit der Regel etwa zur Disposition stellen würde. Es wäre in diesem Fall völlig sinnlos, mit Edmond darüber zu diskutieren, ob die Regel»beim Malen soll nicht gesprochen werden«gelten solle oder nicht und welche Gründe für das eine oder das andere vorgebracht werden könnten. Aber es muß dem Kind auch erleichtert werden, die Regel zu akzeptieren. Dazu gehört in diesem Fall: daß die Erwachsenen ebenso ernsthaft sich dem Malen zuwenden wie die Kinder, daß der Raum nach Größe und innerer Gliederung gemeinschaftliche Konzentration erlaubt, und daß die Zeit deutlich begrenzt ist (45 Minuten), |A B 129|einen klaren Anfang und ein klares Ende hat. Die»Aufforderung zur Selbsttätigkeit«erfolgt hier also offensichtlich nicht so, daß der Erwachsene in einer Interaktion mit dem Kind ein kognitives Dilemma zu bearbeiten versucht, sondern so, daß eine Haltung vorgeschlagen wird, die Selbsttätigkeit möglich macht.

-

2.[081:338] Mit dieser»Haltung«hat es das zweite Merkmal der pädagogischen Strategie dieses Falles zu tun. Die Erzieher beobachteten, daß sich Edmond durch die Malsituation, besonders durch die Stille,»äußerst beängstigt fühlte«. Sie interpretierten sein fortwährendes Reden als Versuch, die Ängstlichkeit oder Irritation niedrig zu halten. Die Energie, die er auf das Reden verwendete, ging seiner Malerei verloren. Mehr noch: die Ängstlichkeit wiederholte sich in seinen Bildern»aus kleinen Flecken, die sorgfältig geordnet, alle gleich, in einer geraden Reihe standen«. Seine emotionelle Verwirrung beherrschte ihn. Man kann auch sagen: sein»Selbst«konnte nicht zur Tätigkeit kommen. Hier nun handelt der Erzieher ähnlich wie in Didiers Fall: er macht den Jungen auf den vermuteten Grund der Blockade aufmerksam. Der Junge reagiert heftig:»Warum sagst du mir das?«Aber die Heftigkeit zeigt, daß er offenbar auf sich aufmerksam gemacht wurde, mit dem prognostischen Versprechen: wenn du nicht mehr redest und dich ganz auf dein Bild konzentrierst, wirst du – wenigstens in dieser Situation – deine Angst los. Daß Edmond das annimmt, liegt allerdings wiederum an der Unbeirrbarkeit, mit der der Erwachsene die Wahrheit seiner Regel vertritt. Und so wird denn das Bild ein Werk der Selbsttätigkeit, Dokument der Auseinandersetzung Edmonds mit sich und nicht nur flüchtige Expression.

Gehen

Zur Entdeckung des Ich

An ihr Gewand sich schmiegend, den Lauf der Eilenden hemmet

Und mit tränenden Augen emporblickt, bis sie es aufhebt:

So auch dir, , entrinnt das tröpfelnde Tränchen«

Das da neben der Mutter läuft und: Nimm mich! sie bittet,

Fest an ihr Kleid sich klammernd, den Gang der Eilenden hemmend;

Weinend blickt es hinauf, bis die Mutter es nimmt in die Arme. So vergießest auch, , du die perlende Träne«

Das tätige Individuum

Lionardo: Und das dritte – was wird das sein ?

Gianozzo: Oh, ein höchst wertvolles Ding! Diese meine Hände und Augen sind nicht so sehr mein Eigen …

Lionardo: Wunderbar! Was mag das sein?

Gianozzo: Man kann es keinem hinterlassen, nicht verringern, in keiner Weise kann dies Ding dir nicht gehören, sofern du nur willst, daß es dein ist.

Lionardo: Und wenn es mir beliebt, wird es einem anderen gehören?

Gianozzo: Wenn du willst, wird es nicht dein Eigen sein: die Zeit, mein lieber Lionardo, die Zeit, liebe Kinder!«

Das selbsttätige Individuum

Zum Schluß:

Schwierigkeiten mit Identität

Zum Begriff

-

1.[081:413] Um überhaupt so etwas wie einen einheitsstiftenden Sinn in die Vielfalt meiner Weltbezüge hineinzubekommen, muß ich diese Vielfalt vereinfachen.

-

2.[081:414] Bezieht sich diese Vereinfachung nicht auf die Welt außer mir, sondern auf mich selbst, dann nennen wir das Muster, in dem die Vereinfachung geordnet ist, das»Selbstbild«.

-

3.[081:415] Das Selbstbild ist prinzipiell labil, weil die in ihm nicht geordneten Erfahrungs- oder Wahrnehmungsteile meiner selbst jederzeit zur Bedeutsamkeit aufrücken und mich deshalb zur Umorganisation meines Selbstbildes veranlassen können.

-

4.[081:416] Der gleiche Sachverhalt, der mich zur Vereinfachung in einem Selbstbild drängt, drängt mich auch, an ihm möglichst dauerhaft festzuhalten. Zugleich aber drängen mich andere Sachverhalte (neue Situationen, das»Großwerden-Wollen«des Kindes), mein Selbstbild zu revidieren. In der einen Hinsicht ist die Veränderungszumutung, in der anderen die Stabilitätszumutung bedrohlich.

-

5.[081:417] Anerkennt man die Behauptungen 1–4, dann ist die Frage, was da noch»Identität«heißen soll. Ich sehe nur dies: Identität gibt es nur als Fiktion, nicht aber als empirisch zu sichernden Sachverhalt. Diese Fiktion aber ist eine notwendige Bedingung des Bildungsprozesses, denn nur durch sie bleibt er in Gang. Identität ist eine Fiktion, weil mein Verhältnis zu meinem Selbstbild in die Zukunft hinein offen, weil das Selbstbild ein riskanter Entwurf meiner selbst ist.

Innen und Außen

Wirklichkeit und Möglichkeit

wo der Hubertusburger Friede

zur Welt kam

und gegenwärtiger Professor

der Geschichte

von sich; –

und zwar in dem Monate, wo …

und zwar an dem Monattage, wo …

und zwar in der frühesten frischesten Tageszeit …«